古紙リサイクル工場見学で「資源循環」の現場を体感

当社の埼玉事業所(戸田市美女木)では、古紙リサイクル工場の視察受け入れを行なっています。環境課題やリサイクルの現状を体感しながら、資源循環を考える機会として、これまでも多数の企業、自治体、教育機関の方々にご見学いただきました。実際の工場見学の様子を一部ご紹介します。

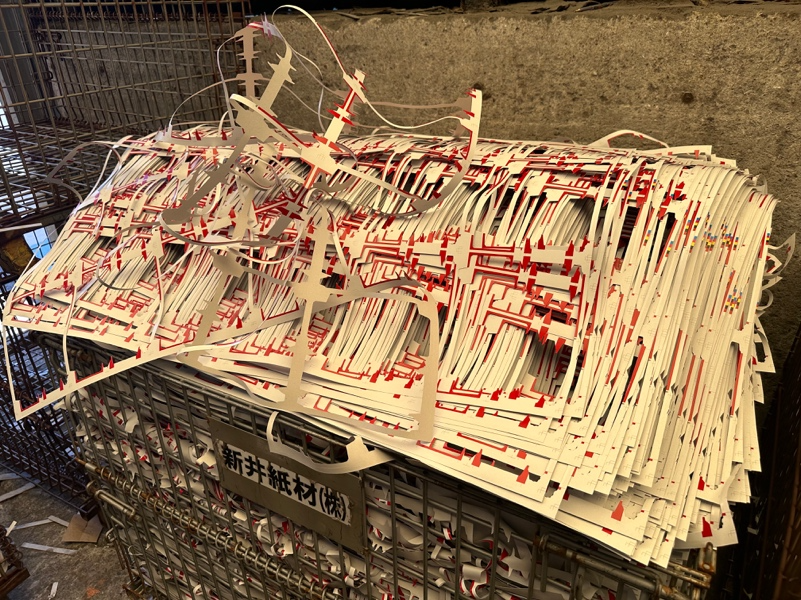

古紙リサイクルは、種類ごとに分別された紙(古紙)を回収し、新しい紙を作るための資源として製紙会社へ戻して再生される仕組みです。新井紙材の工場内には多種多様な古紙が積み上げられ、印刷製本後の裁ち落とし、チラシ、雑誌、封筒、段ボールなど私たちの生活の中で身近な紙が大量に集められています。

古紙を搬入する自社トラック。台貫(トラックスケール)で車両ごと重さを計量。

新しい紙の原料にするためには、製紙工場で古紙を水で繊維の状態まで溶解、インクや不純物、汚れを除去します。色の濃い印刷物や紙の繊維まで色が入っている用紙、金や銀のピカピカなコーティング紙など加工が多いものほど洗浄や汚れの除去、漂白に手間がかかるため、原料としての価値(=資源価値)が下がります。つまり、無地、無加工の白紙が最もリサイクルしやすく古紙回収の買取価格も高くなるのです。

見学いただいた方々からは「できる限り加工の少ないシンプルな紙のほうが高く買い取れることを回収元に提案して、変わってきた事例などはありますか?」との質問を受けたことがありました。基本的に回収している先は印刷工場など専門加工業者が中心で、発注者であるメーカーやブランドの依頼に添って納品しているため、回収元にだけ伝えても変わらない現実があります。サプライチェーン構造によるリサイクル性向上の難しさ、発注元となる企業側からの変革が必要であるという課題に気づいていただく機会になりました。

紙資源が減る中で、唯一増えているダンボール

ここ数年の急速な電子化の流れにより紙製品の生産自体の減少、製紙メーカー側も分母が縮小傾向にあり、回収量が減少しています。そのような中で通販や物流用途で取り扱いが増え、安定しているのが段ボールです。物流という目的上、出版物のような加工の必要性が低く素材が安定し、漂白する必要もない日本の段ボールのリサイクル率は9割を超えています。また、三層構造になっているダンボールの中芯と呼ばれる間の部分は見た目などの基準が厳しくなく、色ムラがあっても使えるため様々な古紙再生の受け皿にもなっています。

海外と日本の段ボールの違いにも興味を持たれることがよくあります。海外では、とても硬い段ボールをよくみかけますが、木材由来、パルプを使用した素材が多いため非常に硬くなっています。これは、森林資源が多いなど環境に起因するものと、道路が整備されていない地域で輸送した際にやわらかい再生段ボールでは荷物が潰れやすいという事情があります。日本では古紙からリサイクルされ、道路事情も安定しているため、やわらかい再生段ボールを使えるのです。

現場で資源循環を学べる交流拠点「サーキュラーBASE美女木」

当社では、使われなくなった社員寮を再利用し、サーキュラーエコノミーや資源循環を考える交流拠点「サーキュラーBASE美女木」を2024年6月にオープンしました。

「廃棄を出さない」「廃棄物を利用する」「埼玉県産の地域木材を活用する」など、「サーキュラー建設」の考えにもとづいてリノベーションした施設です。見学は事前予約制にて随時受け入れておりますので、お気軽にお問い合わせください。

「サーキュラーBASE美女木」活用事例(CE.T記事)