前編に続いて、当社が所属する業界であり、サーキュラーエコノミーを考える上で避けては通れない「静脈産業」について、その構造と課題を紹介したいと思います。普段あまり光が当たることのないこの産業ですが、私たちの暮らしと地球の未来を支える極めて重要な役割を担っています。この記事を通して、そのリアルな姿に触れていただければ幸いです。

「お金と物を一緒に渡す」静脈産業特有のリスクと規制

ここで、静脈産業というビジネスの少し特殊な点についてお話しします。

一般的な「動脈産業」、つまりモノを作る産業では、製造者が作った製品を消費者がお金を払って購入します。モノとお金が交換される、逆方向の流れです。

一方、静脈産業では、廃棄物を出す人(排出者)が、処理業者にお金を払ってモノを引き取ってもらいます。つまり、お金とモノが同じ方向に、一緒に渡されるのです。

これが何を意味するか。処理業者はすでにお金を受け取っています。そのため、「コストをかけて適正に処分するより、見つからないように山に捨ててしまおう」というインセンティブが働きやすい構造になっています。これが不法投棄が後を絶たない根本的な原因です。

このリスクを防ぐため、静脈産業には非常に厳しい規制が敷かれています。例えば、企業が産業廃棄物を出す際には、鉛筆一本であっても「マニフェスト」という伝票を発行し、処理の全工程を記録・管理しなければなりません。また、廃棄物の運搬は許可を得た業者しかできず、決められたルートで運ぶなど、厳格なルールが定められています。

静脈産業の未来―リユースやシェアリングも「静脈」になる

これまでは「廃棄物処理」が静脈産業の主戦場でした。しかし、サーキュラーエコノミーの時代において、その役割は大きく変わろうとしています。

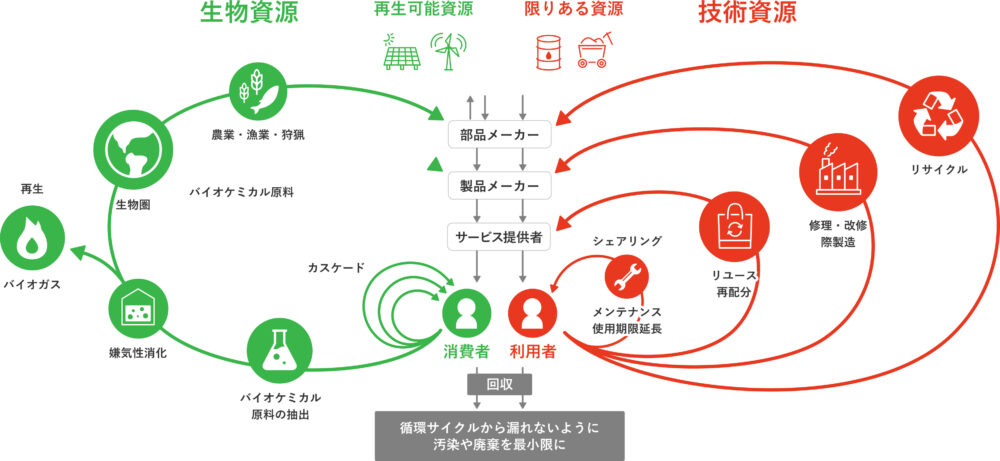

サーキュラーエコノミーの概念図を見ると、廃棄(リニアエコノミーの終点)をなくし、様々なループで資源を循環させることが示されています。この中で、従来型の「リサイクル」だけでなく、「リユース(再利用)」や「シェアリング」といった、より付加価値の高いループが存在します。

これからの静脈産業は、こうしたリユースやシェアリングの領域も担っていくべきだと、私たちは考えています。そうなると、これまで静脈産業とは見なされてこなかった中古車やブランド品、貴金属などを扱う業界も、広義の静脈産業の一部と捉えることができるでしょう。

興味深いのは、これらリユース品の取引は、廃棄物処理とはお金の流れが逆である点です。つまり、お金を払って買い取ってもらう「動脈」側の経済原理で動いています。

実は、従来のリサイクルにおいても、動脈的な流れは存在します。例えば、古紙や鉄スクラップは、その多くが廃棄物として処理費用を伴うのではなく、価値のある資源「有価物」として売買されています。マニフェストを切って処理される廃棄物の流れとは別に、年間数千万トン規模の資源が、この「見えざる静脈市場」で流通しているのです。

日本と海外、それぞれのやり方と課題

日本の静脈産業は、世界的に見てもかなり特殊な構造を持っています。

日本では、家庭で出るごみを10種類近くに細かく「分別回収」するのが当たり前ですが、海外の多くは「シングルストリーム」方式です。これは、あらゆるごみを一度にまとめて回収し、巨大な選別工場で機械や人手を使って後から分けるやり方です。

また、日本の静脈産業を担うのは、地域に根差した中小零細企業が中心で、その数は約25万社にものぼります。彼らは木くず専門、プラスチック専門というように、素材ごとに特化しているケースが多いです。対照的に、海外では大資本を持つ数社の大企業が、あらゆる廃棄物を全般的に扱っています。

どちらが良いというわけではありません。日本の分別回収は、住民の無償の協力に支えられており、そのおかげで非常に質の高いリサイクル資源が生まれます。しかし、分別品目ごとに収集車を走らせるためCO2排出量が多く、回収人材の不足も深刻な問題です。

海外で日本式を導入しようとしても、住民負担が大きすぎて現実的ではありません。今、世界の潮流は、ある程度の分別はしつつ、大規模な施設で効率的に処理するという、両者の良いところ取りをしたハイブリッド型へと向かっています。

静脈産業が直面する壁と、私たちが伝えるべきこと

最後に、日本の静脈産業が直面する課題と、そこで働く私たちが果たすべき役割についてお話しします。

課題は山積みです。中小零細企業が多いため生産性が上がりにくく、大規模な設備投資も困難です。国土が狭いため、海外のような巨大な処理施設を建設する場所もありません。さらに、法律上、産業廃棄物と一般廃棄物を一緒に処理できないという規制が、非効率を生んでいます。例えば、隣に一般ごみの焼却施設があるのに、産業廃棄物であるというだけで、わざわざ遠くの県の処理施設まで運ばなければならない、といった事態が起きているのです。

正直に言うと、静脈産業やごみに関する記事は、なかなか読まれにくいのが現実です。専門的で、とっつきにくいイメージがあるからでしょう。

しかし、私は「ごみに関する知識は、全人類の必修科目だ」と考えています。誰もが必ず関わる問題だからです。静脈産業の基礎知識を身につけることで、あらゆる社会問題を見る解像度が上がり、発信する情報の信頼性も格段に高まります。

そして何より、この業界には、社会に必要不可欠な事業を、何十年にもわたって実直に続けてこられた、素晴らしい経営者の方々がたくさんいらっしゃいます。彼らが歩んできた道には、信じられないようなエピソードや、未来への熱い想いが詰まっています。そうした「人」のストーリーに光を当てることで、静脈産業というテーマを、もっと多くの人に、もっと身近に感じてもらえると考えています。

私たちの生活の「裏側」を静かに支える静脈産業。その重要性を理解し、課題解決に向けて社会全体で知恵を出し合っていくことが、真のサーキュラーエコノミー実現への第一歩となるでしょう。

この記事をきっかけに、皆さんが静脈産業について少しでも関心を持っていただけたなら、これに勝る喜びはありません。ぜひ、関連する他の記事もご覧いただければと思います。